Conférence-débat : Les citoyennetés étudiantes au Portugal avant, pendant, après la « révolution des œillets »

Pays de longue tradition universitaire, le Portugal, en sortant de la dictature salazariste, a pu retrouver, redévelopper, voire ré-inventer les pratiques démocratiques dans de nombreux domaines, y compris ses universités. De nouvelles universités sont mêmes créées et cette démocratie universitaire re-naissante reconnaît leur place aux acteurs, aux mouvements étudiants au-delà des contestations à nouveau permises.

Quelles différences notables avec l’évolution d’autres pays, sortant (ou pas) de dictature ? Quel est le rôle joué par les migrations étudiantes et échanges universitaires ?

La conférence-débat, s’inscrivant dans la série des « ateliers Condorcet » de la Cité des mémoires étudiantes, sera présentée par

Maria Fernanda Rollo, directrice de l’Institut d’Histoire Contemporaine de la Nouvelle Université de Lisbonne, et Giulia Strippoli, chercheuse spécialisée sur les engagements étudiants dansla même université. Le débat sera notamment animé par Jean-Philippe Legois, président de la Cité des mémoires étudiantes, et Yves Léonard, enseignant et membre du Centre d’Histoire de Sciences Po -Paris.

La conférence-débat sera introduite par la projection du court métrage (10′) Portugal 2 de Pierre Gerson et Alain Corbineau (musique : Luis Cilia), réalisé en 1969 par le service d’information cinématographique de l’UNEF. Elle sera précédée, pour celles et ceux qui le souhaitent d’une visite guidée de la « Galerie des dons » du Musée national de l’histoire de l’immigration (limitée à une trentaine de personnes, avec une participation aux frais de 5 Euros) et sera suivi d’un pot, de 17h30 à 18h30.

La participation à la conférence-débat est gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscriptions (obligatoire) & renseignements : info@

Le 7 Mars 2015

Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration

293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

01 53 59 58 60

Entretien avec Christian de Chalonge, réalisateur du film O Salto

Ce film a été réalisé dans le cadre d’un travail que l’association produit sur le film O Salto. Mené par Inês Espirito Santo, de l’Observatório da Emigração (CIES, ISCTE-IUL, Lisbonne), l’entretien permet au réalisateur Christian de Chalonge de revenir sur la fabrication du film proprement dite mais aussi sur la portée et le destin de l’oeuvre.

Pour l’instant, et ce malgré le nombre conséquent de personnes liées à l’histoire de l’immigration portugaise sur le territoire français, il n’existe toujours pas de copie en DVD du film.

L’image est de Octavio Espirito Santo, le montage de Pedro Fidalgo.

[youtube]http://youtu.be/RRNjM99052s[/youtube]

António Caetano, poeta popular emigrante [vidéo]

Festival littéraire – En première ligne

En Première Ligne

Festival littéraire

20 – 21 septembre 2014

Ivry-sur-Seine

Voici une petite sélection des évènements importants du festival

Samedi 20 septembre

avec Charles Reeve et Kamel Djaïder.

Un débat présenté par Jean Lemaitre, journaliste et enseignant à l’IHECS-Bruxelles, militant du livre.

40 ans après, l’écrivain Charles Reeve, qui déserta de l’armée coloniale portugaise, et Kamel Djaïder , la « voix du Moyen-Orient » sur RFI, qui couvrit la révolution des OEillets pour « Algérie-Actualités », évoqueront les acteurs et événements, les espoirs et les désillusions comme l’actualité de cette Révolution aux parfums entêtants.

Grândola vila morena ! le roman d’une chanson – 12h-13h

avec Francisco Fanhais et Jean Lemaitre

Ouvrage de référence : Grândola vila morena ! : le roman d’une chanson aux éditions Aden

Un débat présenté par Kamel Djaïder, journaliste, militant du livre.

Le jeudi 25 avril 1974. Minuit vingt minutes et dix-neuf secondes. Une chanson retentit sur les ondes de Radio Renascença. C’est le signal de l’insurrection qui renversera le régime fasciste au Portugal. Depuis, cette chanson, que « Zeca » Afonso composa en hommage au peuple d’une cité qui su incarner la résistance au salazarisme, retentit à Madrid comme à Porto et Athènes, partout où le peuple vient troubler les desseins des puissants…

Francisco Fanhais est l’une des grandes voix de la chanson portugaise, il participa à l’enregistrement de « Grândola » ; Jean Lemaitre est journaliste et l’auteur avec Mercedes Guerreiro de « Grândola vila morena ! : le roman d’une chanson » aux éditions Aden.

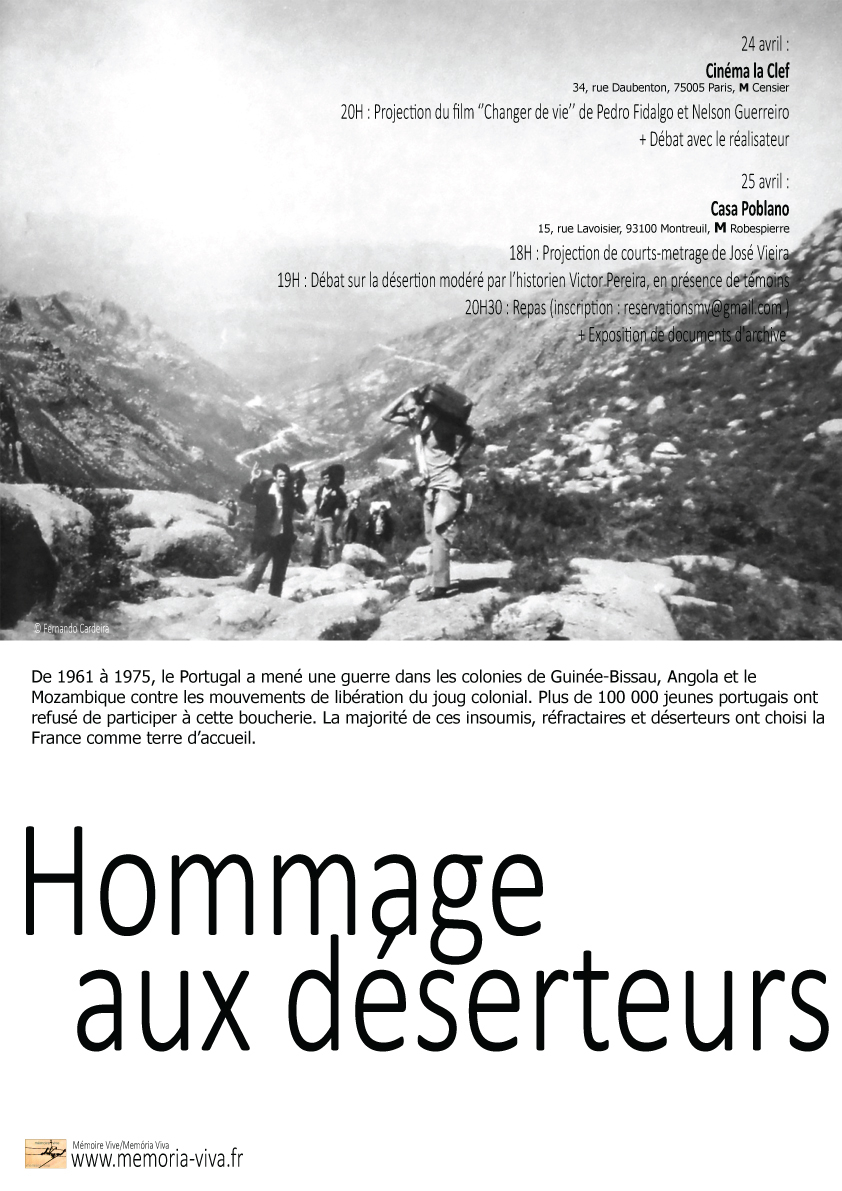

le samedi 20 septembre à 17h

Changer de vie, de Pedro Fidalgo et de Nelson Guerreiro. José Mario Branco nous parle de musique, de ses problèmes, de sa génération, de la dictature au Portugal, de la guerre coloniale, de sa prison et exil en France. Sur les pas du chanteur José Afonso, qui fit de la chanson engagée un des mouvements artistiques et culturels du XXe siècle. Francisco Fanhais, l’autre grande voix de la chanson portugaise temoigne dans ce documentaire encore inédit en salles.

L’ immigration et le quartier populaire dans la BD : une écriture de l’intime ? – 18h-19h30

Avec Farid Boudjellal, Kamel Khélif et Pierre Place

Un débat présenté par Naiké Desquesnes, journaliste indépendante, revue Z.

C’est seulement au début des années 1980 que le quotidien des quartiers populaires, des prolos immigrés et français, débarque sur les planches des albums de bande dessinée. Pour la première fois dans l’Hexagone, les lecteurs découvrent la vie des familles partagées entre la France et le bled, les galères de travail, de logement, le racisme, la violence policière. Baru et Boudjellal plutôt que le « beauf » de Cabu et les « bidochons » de Binet. C’est Farid Boudjellal qui dépeint cette vie là, à travers les frasques de la famille Slimani. Un peu plus tard, le bédéiste et peintre Kamel Khélif raconte la mémoire de sa famille ou bien celle des quartiers Nord de Marseille. Les peines et les joies des quartiers populaires : c’est aussi ce que dessine, parfois, et scénarise Pierre Place.

Dimanche 21 septembre

Marche pour l’égalité de 83, quels enseignements pour le présent ? – 13h30-15h

avec Mogniss Abdallah, journaliste, fondateur de l’Agence Im’média, militant ; Saïd Bouamama, sociologue et militant associatif et politique ; Toumi Djaidja, co-fondateur de l’association « SOS Avenir Minguettes », il fut l’un des initiateurs de la Marche.

Un débat présenté par Karim Belabbas, syndicaliste, militant du livre.

L’année dernière, nombre de manifestations, locales et nationales, eurent lieu dans l’Hexagone afin de fêter les trente ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Il y eu à boire et à manger, et pour sûr, du bon et du moins bon ; dont les récupérations politicardes attendues, par ceux qui déjà, en 83, oeuvraient d’arrache-pied afin de désamorcer un événement politique sans précédent : l’irruption de la jeunesse des quartiers populaires et de relégation sociale dans la vie politique d’un pays qui les cantonnait à la rubrique des faits divers. Alors, « En première ligne » va s’employer à rendre la Marche à ceux qui l’ont faite et à ceux pour qui ils marchèrent.

Comment je viens?

en métro, ligne 7 – Mairie d’Ivry

à 10 minutes de la place d’Italie

en ReR C – Ivry-sur-seine

à 10 minutes de la place saint

Michel, à 5 minutes de la Bibliothèque

François Mitterrand

en bus – 125, 182 et 323 et 132

station Métro Mairie d’Ivry

en Vélib-station n° 42010

1 rue Robespierre

en voiture, à 5 minutes des portes

d’Ivry ou de Vitry (stationnement

parking de l’Hôtel de ville)

Site Internet :

Ouverture du festival dès 9h30,

avec café et jus de fruits frais !

La Marche pour l’égalité et contre le racisme « n’est pas assez entrée dans l’histoire » par Mogniss H. Abdallah

Cet article a été publié dans la revue Vacarme

Faut-il « marcher encore » ? Faut-il proclamer : « on ne marche plus ! » ? Les commémorations de la Marche pour l’égalité et contre le racisme ont illustré, jusque dans les œuvres de fiction et les volontés d’héroïsation de cette entreprise collective, la nécessité de lutter pour la transmission de la mémoire et pour l’autonomie des récits sur ce passé encore vif.

Samedi 14 septembre 2013, fête de l’Humanité au parc de La Courneuve. Devant le stand d’AC le feu, association de Clichy-sous-Bois qui donne le coup d’envoi de sa Caravane de la mémoire pour célébrer la Marche pour l’égalité et contre le racisme (du 15 octobre au 3 décembre 1983), une jeune femme ivre titube et s’empare brusquement d’une grande photo emblématique des marcheurs. « Qu’est-ce qu’il sont beaux ! », s’exclame-t-elle, avant de s’affaler dans la gadoue. Remake involontaire du « Beur is beautiful », antienne médiatique d’il y a trente ans ? Sous la tente, imperturbable, une cinquantaine de personnes suit avec assiduité l’intervention d’Abdellali Hajjat, un des rares chercheurs à mener un travail approfondi sur la genèse de la Marche [1].

Cette rencontre-débat, organisée par le collectif « Égalité des droits, Justice pour tou-te-s » constitué au printemps, donne l’impression d’une sortie de l’entre-soi, et qu’une convergence s’opère entre des acteurs très divers concernés par les quartiers populaires. Ils repartiront hélas en ordre dispersé, entre partisans d’agit’prop sans lendemain, initiatives locales (Marseille, Lille-Roubaix, Nantes, etc.) et « Ceux qui marchent encore » [2].

Remarquant l’absence de représentants gaulois du « peuple de gauche » dans l’assistance, quelqu’un soupire : « Ce n’est pas leur histoire. » C’est en effet le seul débat prévu à ce sujet sur l’ensemble de la fête de l’Huma. Manifestement, la Marche ne fait pas, ou pas encore, partie du patrimoine historique du PCF ni de l’extrême-gauche.

La Courneuve n’est pas un lieu anodin au regard de la Marche. La mort du petit Toufik Ouanès, 9 ans, tué à la cité des 4 000 par un habitant irascible parce qu’il faisait du bruit le 9 juillet 1983 (un soir de ramadan), a été pour beaucoup un événement déclencheur. Une partie des marcheurs de 1983 avait d’ailleurs fait étape sur place et déposé une gerbe sur les lieux du drame. Aussi a-t-il été décidé de revenir auprès des communistes de la ville le 10 décembre 2013, à la toute nouvelle Maison de la citoyenneté. Muguette Jacquaint, qui était députée et maire-adjointe de La Courneuve, ne se souvient pas avoir accueilli une délégation de marcheurs à la veille de l’arrivée triomphale à Paris. Que L’Huma dimanche (28 novembre -4 décembre 2013) consacre sa rubrique « Il était une fois » à la Marche ne ravive rien en elle. En revanche, elle se remémore fort bien la mort de Toufik, et sa peur panique que la situation ne s’embrasât. L’air contrit, elle s’interroge encore : « Était-ce vraiment un crime motivé par le racisme ? » Elle penche plutôt pour la thèse de la fatigue d’un travailleur excédé, qui aurait tiré dans le tas, sans viser spécifiquement un jeune Arabe. Mais en quoi cette thèse constituerait-elle une circonstance atténuante ? Tirer indistinctement sur des enfants de sa propre cité, n’était-ce pas ce qui était le plus grave ? Tel était alors le point de vue des familles et des « Folles de la place Vendôme ». Elles revendiquaient la qualification de circonstances aggravantes pour les crimes racistes, mais aussi pour ce type de crimes « sécuritaires ». À l’époque en effet, la loi antiraciste du 1er juillet 1972 ne prévoyait des circonstances aggravantes qu’en cas de délit d’expression raciste, elle ne faisait que compléter les dispositifs régissant l’expression publique et la presse. Plusieurs modifications du Code pénal prises à partir de 1985 permettent désormais de poursuivre les violences à caractère raciste [3].

Trente ans plus tard, on rappelle à Mme Jacquaint que lors de leur périple à travers la France profonde, les marcheurs avaient découvert que « tous les Français n’étaient pas racistes » et que pas plus qu’alors il ne s’agit aujourd’hui de stigmatiser a priori la figure du « beauf », tonton-flingueur en puissance. Ce qui n’efface pas la question du déni : on ne saurait passer sous silence le racisme voire l’islamophobie au nom de la solidarité de classe, comme cela fut le cas pour l’assassin du petit Toufik, soutenu par ses collègues de la CGT-RATP. Le déni était déjà fait central lors de la sortie en 1974 du film Dupont Lajoie. Son réalisateur, Yves Boisset, n’avait pas osé mettre en scène des ouvriers racistes, quand bien même il reconnaissait en avoir rencontré beaucoup.

Il faut inscrire durablement la Marche comme composante pleine et entière de l’histoire du mouvement ouvrier.

Aujourd’hui, ce type de déni est moins supportable encore car les lignes ont bougé. Depuis les marches de 1983 à 1985, le PCF et les organisations de masse qui lui sont proches ont reconsidéré leurs positions, opté pour le droit de vote des résidents étrangers et font davantage de place désormais aux Français « de toutes les couleurs » ainsi qu’aux étrangers avec ou sans papiers. Mais pour conforter cette évolution, il faut inscrire durablement la Marche comme composante pleine et entière de l’histoire du mouvement ouvrier.

L’histoire y incite. Qui se souvient en effet des marches des chômeurs de 1932 — 1933 ? Certes, les marcheurs n’apprécieraient sans doute pas d’être identifiés à des « crève la faim ». Il n’empêche. L’imaginaire populaire a retenu le célèbre « Marche ou crève » de Jacques Prévert des années 1930. Au début des années 1930, on comptait en France plus de 300 000 chômeurs, la crise économique battait son plein. La loi du 10 août 1932 relative à la « protection de la main d’œuvre nationale » fixa des quotas de 5 à 10% de travailleurs étrangers dans les entreprises et, sur ordre gouvernemental, plus de 100 000 mineurs polonais furent expulsés de France par trains entiers. Dans le même temps en Allemagne, des affiches nazies proclamaient : « 500 000 chômeurs. 400 000 Juifs. La solution est très simple… » Elles inspireront le FN des années 1980 qui, sur le parcours même de la Marche, placardait sur les murs : « 2 millions de chômeurs = 2 millions d’immigrés en trop ». La plupart des marcheurs étaient des chômeurs, qui n’auraient pas eu à rougir de l’expérience de leurs prédécesseurs. En effet, ces marches que le public français découvrait à travers les articles de la grande presse ou les luxueuses photos de L’Illustration, constituent une action populaire de référence, qui, par sa tournure spectaculaire, permet de faire exister une cause dans l’espace public et d’en manifester, aux yeux du plus grand nombre, l’urgence et l’importance, loin des négociations de cabinet [4]. L’exemple américain de la Marche vers Washington en août 1963 démontre lui aussi que ce parallèle n’est ni artificiel ni suranné : Noirs et Blancs firent eux-mêmes le lien avec les marches des chômeurs sur Washington en 1931 et 1932. Et dénommèrent leur initiative « marche pour du travail (« jobs ») et la liberté ». Mais ce n’est pas cette dimension unitaire qui a été retenue.

La dimension sociale des marches, leur inscription dans le patrimoine des luttes du travail, a été occultée. Les célébrations ultérieures se sont attachées aux droits civiques et surtout à la figure héroïque de Martin Luther King. Un tribun — il était pasteur baptiste — qui savait aussi bien s’adresser aux Noirs et aux Blancs pour transmettre son message réclamant haut et fort « l’égalité raciale » (« racial justice »).

« En le voyant marcher dans la rue, on ne devinerait jamais qu’en France, il a changé le cours de l’histoire. C’est à ça qu’on reconnaît les vrais héros. »

En France, regrette Rokhaya Diallo, « il n’y a pas dans l’imaginaire populaire la construction de figures historiques de la Marche », « on n’a rien produit en termes d’icône » [5]. Fondatrice de l’association Les Indivisibles, elle a réalisé en 2013 « Les Marches de la liberté » pour les anniversaires concomitants des cinquante ans de la Marche vers Washington et des trente ans de la Marche pour l’égalité en France. Dans ce documentaire, elle met en avant le retour sur la scène publique de Toumi Djaïdja, blessé par un tir policier le 19 juin 1983 et « initiateur de la Marche », comme il se présente lui-même. Pour cela, elle s’appuie sur les propos de trentenaires noirs qui s’auto-désignent comme de jeunes leaders incarnant le « rêve américain » et se veulent les garants de l’héritage du mouvement des droits civiques. Venus s’imprégner des réalités françaises, ils ont tenu à rencontrer le « leader naturel » de la Marche. « En le voyant marcher dans la rue, on ne devinerait jamais qu’en France, il a changé le cours de l’histoire. C’est à ça qu’on reconnaît les vrais héros » (« Les marches de la liberté »). Le journal Le Monde, lui aussi, verse dans la grandiloquence, traçant dans son édition du 12 octobre 2013 le portrait du « leader qui a crevé l’écran ».

Suscitant une fierté légitime et sollicité de toutes parts, Toumi Djaïdja tantôt joue le jeu, tantôt pose un lapin. Le 14 octobre 2013, il sort soudain de son affabilité légendaire pour s’expliquer sur son absence assumée lors de la pose prévue d’une plaque commémorative aux Minguettes, sous les auspices du ministre de la ville. Il se fend d’un communiqué intitulé « Acte de désobéissance civique, pourquoi je ne reçois pas M. Le Ministre François Lamy ». « Pendant 30 ans j’ai nourri l’espoir que l’égalité soit le chantier permanent de la République, celle à laquelle nous aspirons tous. Mais aujourd’hui force est de constater, malgré des avancées certaines, l’inégalité frappe toujours voire plus encore […] Si ce système continue tel quel, il est à parier qu’il court à sa perte. Je suis comme des millions de nos concitoyens une victime de la guerre sociale […] Je ne peux cautionner l’inaction politique en signant un chèque en blanc au gouvernement. Si certains cherchent à capter l’héritage de sympathie suscité par la Marche à travers cette commémoration, cela ne peut se faire à moindre frais. »

Cette sortie tranche avec le message habituellement prêté à Toumi Djaïdja et à la Marche, celui de la « main tendue », appuyant le trait sur « l’amour de la France », « l’idéal moral de l’égalité », voire sur sa dimension humaniste, apolitique et non revendicative, pour « pacifier le débat ». Un discours repris dans son livre d’entretiens avec Adil Jazouli [6].

Adil Jazouli, sociologue et responsable de la mission prospective et stratégie à la Délégation interministérielle à la ville, conseiller du ministère, déstabilisé, dénonce « une crise de narcissisme aigüe » et la volonté de « tirer la couverture » à soi, « au détriment des autres marcheurs et des centaines de milliers de personnes qui les ont accompagnés ». Selon lui, il n’y a pas de place pour le « star system ». Argument qui prête à sourire, vu la profusion de portraits de marcheurs exagérément personnalisés dans les journaux, l’édition et les médias audiovisuels, telles des vedettes sur le retour. Sans oublier l’agitation autour du film grand public La Marche de Nabil Ben Yadir et les facéties de la star Jamel Debbouze qui, le temps de la promotion, accapare les esprits. Plutôt indulgents avec cette fiction cinématographique — qui restitue de manière approximative le déroulé de la Marche et se permet quelques anachronismes – plusieurs marcheurs « historiques » se targuent de raconter « la vraie histoire qui a inspiré le film ». Mais à force de mixer réalité et fiction, cela tourne au simulacre. Ainsi, le livre La Marche de Christian Delorme — alias « le curé des Minguettes » — paru à l’automne 2013 chez Bayard, reprend le titre et le logo du film, mélange photographies d’époque et visuels tirés de la fiction. Sa couverture, elle, reproduit plein pot le portrait d’acteurs de cinéma fourni par la production. La confusion induite par cette emprise de la fiction sur la réalité trouble l’entendement.

Or l’héroïsation n’a pas pris. Le film, programmé sur plus de quatre cents écrans, et annoncé par des avant-premières bondées, s’est soldé par un flop commercial et a vite été retiré des salles. Ce plantage à la mesure du désenchantement ambiant conforte ceux pour qui la Marche ne serait qu’un « épiphénomène », et sa retentissante mais éphémère commémoration quelque chose de suspect. Plutôt qu’une sincère volonté de transmission d’une expérience militante historique, la commémoration répondrait avant tout à la directive du comité interministériel des villes recommandant le 19 février 2013 de conduire un programme national sur la Marche et la mémoire collective des quartiers populaires.

« On ne marche plus ! » ont proclamé certains, se démarquant ainsi de la figure célébrée du « marcheur ». D’autres ont flairé une tentative de réhabilitation des gouvernants socialistes, prêts à sacrifier un SOS Racisme, discrédité pour son OPA inamicale de l’après-Marche, sur l’autel de la réconciliation avec les acteurs associatifs d’aujourd’hui. Pour mieux les coopter. Il a ainsi beaucoup été question d’empowerment citoyen, du « pouvoir d’agir » des habitant-e-s sur la politique de la ville comme sur les enjeux de mémoire. Et les officiels ont pris bien soin de ne pas trop afficher leurs préférences face aux multiples projets de commémoration.

Mais chassez le naturel, le péché mignon de l’interventionnisme « d’en haut » revient au galop. Pour inscrire l’histoire de la Marche et des quartiers populaires dans le « roman national », l’État convoque Pascal Blanchard, un « entrepreneur de mémoire » expert en matière d’expos, de beaux livres et de lobbying. Avec un brin de condescendance vis-à-vis du travail de mémoire déjà entamé par des associations, dont l’auditoire est estimé trop confidentiel. Blanchard, plutôt connu pour ses travaux sur l’imaginaire colonial, est certes contesté par des universitaires. Mais ces derniers n’ont pas à ce jour fait de la Marche un réel objet d’étude. Pas étonnant dès lors qu’elle ne figure pas dans les manuels scolaires. Or, aborder ce chantier impliquera aussi des remises en cause, dont celle de la politique consistant à scinder la prise de parole des jeunes (français) de celle de leurs pères et mères (toujours perçus comme étrangers) ; à opposer la parole, entendue sinon admise, des jeunes « issus » de l’immigration, à celle des luttes de l’immigration (contre la double peine, pour les régularisations, etc.). Ce qui s’est joué à Talbot, Poissy, en 1982-84, s’est perpétué depuis : il est des luttes que l’on construit comme légitimes, et celles considérées illégitimes. La célébration œcuménique de la Marche a aussi pour effet, sinon pour fonction, de condamner les luttes de l’immigration, et d’encourager le clivage générationnel.

Une version d’État est en cours d’élaboration. Plusieurs momentsd’immersion mémorielle en 2013 ont été révélateurs : on a entre autres assisté au coming out de Jean Blocquaux, conseiller de la secrétaire d’État Georgina Dufoix, se targuant d’avoir été la cheville ouvrière de « l’alliance improbable » entre le gouvernement et les marcheurs. Sur sa lancée, il a dévoilé des secrets de polichinelle comme le financement public de la Marche ; il a aussi affirmé avoir lui-même organisé les assises des jeunes issus de l’immigration à Villeurbanne en juin 1984. Les associations autonomes, force invitante de ces mêmes assises, apprécieront ! Ce serviteur de l’État s’attribue ainsi l’esprit d’initiative et renvoie aux marcheurs — et au « mouvement beur » en général — leur prétendue incapacité chronique à s’entendre et à s’organiser. Dans ce type de récit institutionnel, les expériences autonomes, y compris en matière de patrimonialisation des luttes, sont gommées, consignées aux poubelles de l’histoire.

L’enjeu est bien celui-ci : prolonger l’autonomie des récits de la Marche jusque dans sa commémoration. Les protagonistes ne se laissent pas faire. Pour nombre d’entre eux, il ne s’agit pas d’écrire une histoire parallèle, une « contre-histoire », mais d’avoir eux aussi voix au chapitre sur leur histoire, sans taire singularités et discordances. Dans cette optique, l’agence IM’média avait dans le cadre de la grande exposition « Les enfants de l’immigration » à Beaubourg en 1984, créé un espace autonome intitulé « Révoltes positives : un patrimoine commun de luttes », où avait notamment été multi-diffusé le film Minguettes 1983 : paix sociale ou pacification [7]. Depuis, plusieurs individus et groupes ont commencé un travail d’inventaire et de valorisation de leurs archives, avec l’appui notamment de l’association Génériques. Des tentatives de rapprochement entre militants, universitaires et professionnels de la documentation ont aussi eu lieu en 2013. À Marseille par exemple, le collectif Mémoire en Marche s’est constitué en ce sens, et participe à la biennale du Réseau pour l’histoire et la mémoire des immigrations et des territoires en Provence-Alpes-Côte d’azur. À la BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine) de Nanterre, le dépôt des archives du MIB (Mouvement de l’immigration et des banlieues) par la nouvelle association L’Écho des cités a donné lieu à un projet de collaboration pluridisciplinaire entre le laboratoire « les Passés dans le présent » de l’université Paris Ouest Nanterre, des archivistes de la BDIC et des militants, avec la « volonté explicite de produire un savoir historique sur leur(s) parcours » [8].

Ces différents chantiers vont-ils pouvoir s’inscrire dans la durée, et surtout être appropriés par les générations qui viennent, et faire ainsi œuvre de socialisation ? En 2013, ils ont bénéficié d’une certaine attention de l’État. Cependant, la commande publique et ses usages politiques peuvent s’avérer versatiles, faire l’objet de revirements à la suite de rapports de force mouvants dans la société civile, ou entre ministères. La frilosité actuelle face aux montées chauvines en témoigne. Ainsi, sauf François Lamy, il n’y a pas eu d’autre dirigeant qui soit monté au créneau avec une parole publique forte pour la date anniversaire du 3 décembre. Comme si,in fine, le malentendu sur les « Beurs » perdurait : plutôt que d’inciter l’ensemble de la société à faire sien l’héritage de la Marche, on renvoie les héritiers de l’immigration à leur enfance et leurs banlieues, à leur passé perdu et leurs quartiers relégués, au plus loin de la société.

Post-scriptum

Mogniss H. Abdallah est journaliste et réalisateur, collaborateur du journalSans Frontière (1979) et de Radio Soleil Goutte d’Or (1981), initiateur des concerts « Rock against Police » et fondateur de l’agence IM’média en 1983, réalisateur de documentaires (dont Douce France, la Saga du mouvement beur, 1993), impliqué dans le mouvement des télés libres (Zalea TV – 2000) et auteur des livres Jeunes immigrés hors les murs (EDI, 1982),J’y suis, j’y reste ! (Réflex, 2000) et Rengainez on arrive (Libertalia, 2012)

Notes

[8] Franck Veyron, Le Dépôt à la BDIC des archives sauvegardées par l’association L’Echo des cités, in 1983, La Marche pour l’égalité et contre le racisme, dossier de la revueMigrance n° 41, 1er semestre 2013.

Entretien avec Irène Dos Santos

Il n’y a pas une seule « portugalité », celle qui serait associée à la lusodescendance et renverrait à une assignation identitaire et sociale [entrevista a Irène dos Santos]

Observatório da emigração (à frente OEm) – La première question que j´aimerais te poser c´est comment es-tu arrivée au thème des migrations et plus particulièrement à l´immigration portugaise ?

Irène dos Santos (à frente IS) – J’avais présenté un projet de recherche pour rentrer au Laboratoire d’anthropologie sociale de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), pour travailler sur la mémoire familiale… je ne me souviens plus exactement du projet, mais Françoise Zonabend qui est devenue ma directrice de thèse m’a conseillé de resserrer mon objet d’étude et c’est là que l’idée m’est venue de travailler sur la mémoire en contexte migratoire, à partir du cas de l’immigration portugaise en France. Je n’avais alors aucun contact sauf mon père, immigré portugais arrivé en 1968. Les quelques membres de ma famille eux-mêmes immigrés étaient repartis au Portugal et nous vivions éloignés des sociabilités communautaires, mon père ne m’avait pas transmis sa culture : je n’ai jamais parlé portugais avec lui.

OEm – Ton lien familial a joué sur ce choix ?

IS – Oui, mais j’ignorais quand j’ai débuté cette recherche à quel point j’entamais aussi un travail très personnel, entre ‘quête et enquête’ pour reprendre l’expression de Nicole Lapierre.

OEm – Tu peux me dire exactement en quoi consistait ton projet doctoral ?

IS – Mon projet portait sur la transmission intergénérationnelle au sein de familles ayant gardé des liens avec le Portugal et pratiquant annuellement le ‘va-et-vient’ entre lieu d’installation et village d’origine et sur les reconstructions identitaires et mémorielles des descendants. Une perspective de recherche qui s’inscrivait dans la continuité des travaux menés par l’équipe dirigée par Michel Oriol sur la double appartenance des enfants de migrants portugais, et sur les impacts que pouvait avoir l’adhésion du Portugal à la CEE sur les constructions identitaires ; une perspective prenant ses distances avec l’approche assimilationniste qui a longtemps dominé les travaux sur l’immigration en France. Dans le cadre de mon DEA [master], j’ai effectué un premier terrain au sein d’une association portugaise de la région parisienne. Il s’agissait d’une association de type traditionnel, composée de quelques familles qui constituaient unrancho folclórico participant tous les week-ends à des festivals de danse folklorique portugaise, un contexte fortement endogame, avec une faible mobilité sociale, la direction de l’association étant depuis des années dirigée par le même groupe de parenté…

OEm – Et puis j´imagine que ton sujet a beaucoup évolué… comment ? Vers quelle direction ?

IS – Lors de ce premier terrain une jeune femme, Suzana, avait retenu mon attention. C’était la fiancée du président de l’association, ouvrier dans le B.T.P. ; elle aspirait à autre chose, voulait poursuivre des études supérieures à Paris, semblait hésiter… Entre temps une collègue m’avait présenté à sa gardienne d’immeuble, une portugaise dont la fille faisait des études de littérature à la Sorbonne et était membre – je reprends ses mots – « de la plus grande association de lusodescendants » : l’association parisienne Cap Magellan, créée en 1991. Ce type d’association est assez différent de celui créé par la première génération. Il montre plusieurs choses : la mise à distance de la culture populaire parentale par des binationaux en position de mobilité sociale ascendante; le dépassement du stigmate de la migration à travers la construction d’une « identité portugaise » valorisante, fondée sur une culture portugaise moderne, urbaine et savante, et véhiculant une image nouvelle du pays d’origine; l’élargissement de l’échelle des appartenances, à la fois familiales et locales, nationales et diasporiques, voire transnationales et globales… J’ai commencé un terrain auprès de différentes associations franco-portugaises créées par des jeunes étudiants, mais aussi auprès de la Coordination des Collectivités Portugaises de France (un collectif national d’associations) qui organisait au début des années 2000 des activités spécifiquement destinées à la dite deuxième génération, dont les « rencontres européennes de lusodescendants ». Je me suis intéressée aux « rencontres mondiales de lusodescendants » que le secrétariat d’Etat aux Communautés portugaises a commencé à organiser, sur le même modèle et par la suite à la politique diasporique menée par l’Etat portugais à destination des « lusodescendants ». Ce qui m’a conduit à travailler la question du « nationalisme à distance », celle du mythe du retour, mais aussi des pratiques concrètes de « retour » de certains jeunes au Portugal au début des années 2000 et la confrontation avec un pays idéalisé qu’ils ne connaissaient pas.

OEm – Peux-tu me parler un peu plus de cette catégorie de « Lusodescendants » ? Comment l´as-tu utilisée ? Avec quelles précautions ?

IS – Il y aurait beaucoup à dire ! Elle illustre toute la complexité à laquelle nous sommes confrontés pour trouver des catégories d’analyse pertinentes, or il se trouve que le terme est rarement questionné par les chercheurs. Au Groupe d’Anthropologie du Portugal (Maison des Sciences de l’Homme de Paris) nous y avons consacré un numéro de la revue en 2003. Je l’utilise comme une catégorie emic propre à la narrative diasporique de l’Etat Portugais des « liens du sang »: à cette échelle, il s’agit d’une catégorie ethnique primordiale et englobante, permettant de désigner l’ensemble des descendants d’émigrants portugais dans le monde, quel que soit le sentiment d’appartenance des individus. Pour une association comme Cap Magellan, la catégorie, utilisée à partir du milieu des années 1990, a constitué un « label » permettant de sortir de la catégorie stigmatisante des « jeunes d’origine portugaise », donc immigrés : il s’agissait d’une mise à distance de la condition (sociale) immigrée qui s’opérait avec l’investissement dans une origine ethnique devenue valorisante. Je pense quelle sera peu à peu substituée par la catégorie « lusophone », ce qui peut aussi révéler l’évolution vers un modèle diasporique non plus centré sur le pays d’origine, le Portugal, mais se référant au monde lusophone…

OEm – À la lecture de ta thèse j´ai pu remarquer qu´il y a plusieurs rapports à « l´origine portugaise ». As-tu développé une typologie, des types-idéaux de ces jeunes ?

IS – J’ai essayé d’ouvrir mon terrain à des individus qui n’étaient pas impliqués dans des associations portugaises et qui ne revendiquaient pas dans l’espace public leur « origine portugaise ». Ce type d’enquête auprès d’une population par définition « invisible » est plus difficile à mener. Je n’ai pas cherché à construire des types idéaux, mais voulu montrer qu’il y avait différentes manières de se vivre comme descendant de Portugais/Français d’origine portugaise/franco-portugais/lusodescendant, etc. Il n’y a pas une seule « portugalité », celle qui serait associée à la lusodescendance et renverrait à une assignation identitaire et sociale : être visible dans les sociétés d’installation en y défendant à travers une légitimité acquise par une mobilité sociale ascendante les intérêts du pays d’origine.

OEm – Pendant la préparation de ta thèse tu as animé des ateliers de documentaire avec des jeunes « lusodescendants ». Quel était l´objectif et quels en ont été les résultats ? Comme tu sais je n´oublie pas l´un de ces petits films que j´ai trouvé très beau sur le silence…

IS – Il s’agit d’un atelier cinéma développé avec le cinéaste Pierre Primetens dans le cadre d’un programme culturel mené par la région Ile-de-France sur les mémoires de l’immigration. L’atelier a duré presqu’un an, avec trois groupes composés d’une dizaine de jeunes et s’est déroulé à Paris, Champigny-sur-Marne et à Viana do Castelo. L’objectif était double: initier le jeune public à la réalisation d’un film, dans ce cas un autoportrait, et saisir au sein de familles franco-portugaises la manière dont l’histoire de la migration avait été transmise. Le film qui t’a particulièrement touchée parle des ruptures familiales engendrées par la migration, de la non transmission d’une histoire difficile, mais aussi de l’acceptation de cette absence de transmission. En tant qu’anthropologue, la grande surprise a été de voir à quel point la caméra constituait un outil permettant d’entrer dans l’intimité des individus et des familles : après quelques réticences, les parents se dévoilaient facilement, les familles rejouaient les conflits générationnels, nous avons pu aussi accéder aux espaces habités, même ceux exigus comme les loges de concierge, ce qui avait été compliqué durant mon terrain.

OEm – Aujourd´hui tu as changé de sujet de recherche… Tu travailles sur la mobilité entre le Portugal et l´Angola sous l´angle des migrations internationales. Peux-tu nous raconter un peu comment tu y es arrivée ?

IS – Ce projet de recherche est né de discussions avec des collègues français qui travaillent sur « l’immigration postcoloniale » en France et la question de la « mémoire coloniale ». Quand j’ai écrit mon projet de recherche postdoctoral, au cours l’été 2010, les flux migratoires entre le Portugal et l’Angola s’étaient accélérés depuis presqu’une dizaine d’années suite à la fin de la guerre civile, mais s’étaient réellement intensifiés et diversifiés de manière plus récente. Dans cette situation singulière de renversement des rapports Nord-Sud, il m’a semblé intéressant d’essayer de comprendre ce qui pouvait motiver les Portugais à émigrer en Angola et d’interroger l’idée même d’héritage colonial.

OEm – Dans quel cadre s’inscrit cette recherche et où en es-tu en termes de résultats ?

IS – Il s’agit d’une recherche financée par la Fundação para a Ciência e a Tecnologia que je mène en tant que chercheur associé au Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA) de l’Universidade Nova de Lisboa. J’ai travaillé sur plusieurs types de populations : en réalisant au Portugal des entretiens auprès de « Retornados » et en participant aux rencontres annuelles qu’ils organisent pour revivre et se remémorer l »expérience africaine’, certains d’entre eux ou leurs enfants circulent depuis les années 2000 entre le Portugal et l’Angola dans le cadre d’activités économiques transnationales; en réalisant une enquête de terrain à Luanda auprès de jeunes « émigrants » et « expatriés » portugais et luso-angolais.

OEm – Te situes-tu alors dans la ligne des théories postcoloniales qui se posent la question de la continuité chronologique du passé colonial et de la migration portugaise qui en a résulté ?

IS – Bien sûr j’interroge le rapport au passé colonial et notamment l’absence d’un questionnement critique sur le colonialisme au Portugal. Mais en travaillant sur les subjectivités migrantes, il s’agit pour moi de tenter d’aller au-delà de l’idée de « persistance de l’histoire » ou encore de « nostalgie postcoloniale ».

OEm – Comment s’est passé ton terrain en Angola ? As-tu eu accès à des données statistiques récentes sur ces jeunes émigrés en Angola ? Quelles ont été les conditions d’accueil de ta recherche là-bas ?

IS – Ce terrain d’un mois a d’abord été difficile à organiser : l’obtention du visa a été compliquée puisque je n’avais pas de contact institutionnel avec un centre de recherche angolais. Pour différentes raisons sur lesquelles je ne m’étendrai pas ici, l’immigration est un sujet sensible en Angola. J’ai rapidement renoncé à obtenir des données statistiques en me concentrant sur des données qualitatives recueillies par le biais d’entretiens et d’observation de pratiques de sociabilité. La vie sur place est extrêmement chère et je n’avais pas trouvé de familles pour m’accueillir. Je suis restée quelques jours dans un hôtel de la Baixa de Luanda, puis j’ai emménagé chez une expatriée française à l’entrée d’unmusseque ; elle m’a appris à utiliser les transports publics et à me déplacer à pied dans la ville : j’étais beaucoup plus mobile et autonome que certains immigrants portugais qui venaient d’arriver et restaient reclus dans leurs logements. Je les rencontrais chez eux et/ou dans des restaurants, cafés portugais de la Baixa, ou sur l’Ile de Luanda. Les profils socioéconomiques et les projets migratoires sont très diversifiés. Les liens avec l’Angola, qu’ils soient historiques ou familiaux, n’apparaissent généralement que très peu dans l’explicitation des raisons de l’émigration, sauf pour les luso-angolais, des jeunes nés au Portugal de couples mixtes de « Retornados » qui cherchent à acquérir la nationalité angolaise. Ceci incite aussi à approfondir les études menées sur l’intégration de cette population (les « Retornados » métis) au Portugal.

OEm – Depuis 2010 tu co-organises le séminaire « Mémoires et patrimonialisations des migrations » à l’EHESS. D’où vient l’idée ou la nécessité de créer ce séminaire ?

IS – Le phénomène d’institutionnalisation politique de la mémoire (comme les lois mémorielles) et de patrimonialisation, qui traduit un rapport spécifique au temps dans nos sociétés, a aussi touché la question migratoire, avec par exemple la création au sein de l’UNESCO d’un réseau de musées de la migration visant la reconnaissance et l’intégration des populations déplacées. Les migrants eux-mêmes ont commencé à œuvrer dans le cadre associatif à la constitution d’archives pour la (re)connaissance de leur passé, alors qu’au niveau familial nous avions observé sur le terrain une faible valeur accordée à l’histoire migratoire et l’absence d’un récit explicite associé à l’existence de souvenirs négatifs, honteux, de ce passé. L’idée nous est venue d’interroger les mécanismes qui visent à construire les mémoires collectives des migrations et à les transformer en patrimoine, donc à leur donner une valeur. Comprendre comment et pourquoi ces processus émergent, qui en sont les acteurs, dans quels lieux, avec quels objets, etc., dans une perspective comparée de recherche.

OEm – Enfin, j’aimerais que tu me parles un peu plus du concept de mémoire dans le cadre des migrations et la façon dont tu le saisis dans tes recherches.

IS – Penser en termes de mémoire sociale en contexte migratoire s’est paradoxalement inscrire la réflexion dans une logique de continuité sociale et culturelle, et renvoyer l’expérience migratoire vécue à du passé (selon la définition que proposent certains historiens de la mémoire collective immigrée). Or dans le contexte intra-européen, le cas de la migration portugaise montre bien que quarante ans après cette expérience migratoire reste de l’ordre du présent (du fait des va-et-vient et des solidarités entre générations dans cette mobilité). Il est intéressant d’observer que si les phénomènes mémoriels sont dynamiques, sans cesse alimentés par les mobilités et liens transnationaux des migrants, la patrimonialisation fixe les représentations du passé migratoire. Penser en termes de mémoire collective, c’est aussi analyser la mémoire d’un groupe, donc les effets de l’appartenance à un collectif sur les souvenirs que conservent les individus. Les appartenances multiples, les identités et imaginaires multi-situés des migrants rendent l’étude de ces processus particulièrement passionnants.

OEm – As-tu envie de nous parler d’autres aspects importants de tes recherches pour l’étude de l’émigration portugaise ?

IS – J’aimerais surtout profiter de cette occasion pour dire combien il est important de continuer à travailler sur l’émigration portugaise – les flux récents sans laisser tomber les anciens – dans une perspective comparée entre les différents contextes d’installation, comme j’avais commencé à le faire avec mon collègue brésilien Eduardo Caetano da Silva, dans une recherche France/Brésil sur la lusodescendance, ou João Sardinha à partir du cas canadien et français. Il faudrait aussi poursuivre les travaux sur les différentes formes de participation des Portugais dans les sociétés d’installation, par exemple sur la participation politique et la citoyenneté en générale, comme a commencé à le faire Jorge Portugal Branco sur les élus portugais municipaux portugais et français d’origine portugaise.

Entretien réalisé par Inês Espirito Santo dans le cadre du Observatório da Emigração.

Portrait d’un émigré – Miguel PadeiroPortrait d’un émigré – Miguel Padeiro

Tu sais, ses mains sont sales, elles bougent peu mais t’assènent d’elles-mêmes des histoires bruyantes et évasives, trop mais pas assez, toujours trop mais pas assez. Elles l’ont trahi plusieurs fois, m’ont tenu, secoué, caressé, battu aussi. Elles portaient cette valise qui se dérobe soudain au-dessus du rio Tâmega, et désormais restent seules, se réfugient dans les poches trouées d’un pantalon au gris déteint. J’aurais presque honte des miennes à côté lorsque nous discutons en silence, qu’il regarde sa télévision toujours allumée et que je fais mine de regarder quelque point invisible parterre ou sur le mur, mes mains fines et méticuleuses comme des pattes d’araignée, silencieuses comme un chien battu. J’en aurais honte comme de ma valise à roulettes qui n’incommode personne, de mes étagères trop sages où se côtoient mollement, sans se défier, La Peste et L’Intranquillité, de mes habits si neufs que je crois ne les avoir jamais portés.

Mes mains sont propres, resteront seules et sans histoire. Le monde déroule sa trame ailleurs, dans les plus petits plis de ses gros doigts boudinés où les poussières sédimentées s’enlisent, que mille lavages n’évacueront plus. Elles ont traîné pinceaux et parpaings, semé canalisations, murs et trottoirs dans cette ville qui appartient à aux autres, ouvert la fameuse gamelle du travailleur, ah ! comme je hais depuis lors les gamelles ! La sienne était métallique, rouge, haute et trapézoïdale, aussi humble que possible, et maman la remplissait d’un tas de choses qui, mélangées de la sorte comme en quelque fosse commune, me paraissaient toujours immangeables. La gamelle de papa, je ne le savais pas encore, allait se rappeler à moi encore longtemps. Cadavérique il s’en allait le matin, ignorant de sa propre tristesse qu’il enterrait pourtant le soir dans du vin de mauvais goût.

Petit pourtant, je voulais être « travailleur » – comme papa. J’étais pressé de grandir, je voulais tenir le rôle de celui qui parlait et criait le plus fort, découvrait le soir ses grandes mains pleines de peinture blanche et à qui maman servait une épaisse sopa de feijão[1] qu’épaississaient encore de gros morceaux de choux, de navets et de chorizo, et le pain qu’ajoutait encore papa sous mon regard attentif. Je voulais moi aussi être un grand homme, persuadé de ce que papa, une fois dehors, criait sur les autres comme à la maison et peignait ce qu’il voulait, où il voulait, avec les teintes que lui seul choisissait. Dans les aventures que j’échafaudais, avachi parterre, et où s’entrechoquaient sous mes doigts cruels de petites voitures de toutes les couleurs, c’était toujours moi qui gagnais les combats contre les méchants et j’imaginais que papa, tout en inventant quelque part des immeubles debout sous le regard ébahi de nombreux admirateurs, pouvait regarder mes victoires à travers une boîte magique qu’il aurait évidemment construite de ses mains. En réalité, petit, je ne savais pas ce qu’était un patron, j’ignorais la complexité des catégories sociales, je ne savais pas non plus qu’on pouvait être étranger et parler avec un accent. Ces découvertes tardives marquèrent, je crois, la fin de mon innocence.

C’est alors, me semble-t-il, que j’ai commencé à arracher la peau du bout de mes doigts, laissant croire à une nervosité quelconque comme l’autre là, Berthe, qui se ronge les ongles, mâchonne un crayon et râle sans cesse sur ses pâles gosses mal dégrossis. J’arrache aussi la peau de mes lèvres – elles saignent parfois. Démultipliant ainsi les traces de ma présence, mes inutiles bouts de peau qui s’enfoncent en même temps dans l’oubli, je fais de mes espoirs d’ubiquité un vague rêve heureux tout juste troublé, le matin, par l’odeur d’eau chaude que me renvoie le four à micro-ondes ou par les cris de ces satanés éboueurs dont les noms et les paroles m’échappent. De ces bouts de doigts éparpillés ne naît qu’une certitude : l’envie de les user à défaut d’être ailleurs ou partout ou un autre. Il me faut les épuiser pour le rejoindre quelque part au fond de ses pensées distraites et percevoir, ne serait-ce qu’un peu, la rugosité du temps qui le ronge.

Car papa a les mains abîmées qui ne disent pas tout, à la manière de ces vieilles maisons aux pierres croulantes qui se dressent encore à demi au milieu de vergers laissés aux mauvaises herbes, de ces vieilles bâtisses dont plus personne ne dira rien sauf lorsque, à l’occasion d’un rapide détour au début d’un circuit touristique, une voix d’enfant s’élèvera comme en songe, maman, regarde la maison là-bas, elle est abandonnée ? Je n’ai, du reste, jamais su ce qu’est devenue la vieille gamelle rouge que papa emmenait tous les matins. Peu importe, à vrai dire, je ne partirai pas à sa recherche : papa a accompli le seul voyage qui vaille. Je peux toujours courir, je n’y verrai rien.

Miguel Padeiro

Octobre 2007

Maria Vitorino Pilré, 45 ans en 1970 lorsqu’elle émigra en France – Maria Vitorino PilréMaria Vitorino Pilré, 45 anos em 1970, quando emigrou para França – Maria Vitorino Pilré

[…]

Quand je suis arrivée à Paris, je suis allée vivre chez ma nièce Maria Gertrudes. Mais ce n’est qu’un mois plus tard qu’elle m’a accompagné pour trouver du travail. Mais dès qu’elle est allée au bureau, on m’a proposé du travail pour le lendemain. J’ai donc commencé à travailler mais je ne parlais pas français, bien sûr. Mais j’avais la chance de savoir lire, et ça, ça m’aidait.. Comme je n’avais pas d’argent, ma nièce me donnait un billet de métro pour l’aller et un pour le retour. Un jour je me suis trompée et c’est la dame qui poinçonnait les billets qui m’a sauvée, elle m’a dit d’attendre puis a crié à sa collègue en face de me laisser passer. Et je suis passée, parce qu’à cette époque il n’y avait pas de machines, c’étaient les gens qui poinçonnaient les billets. Je travaillais toujours pour le même patron quand je me suis encore trompée. Je n’avais pas bien lu les panneaux. Je paniquais mais comme Dieu ne m’a jamais abandonné, un portugais qui se trouvait sur le même quai m’a aidé et m’a demandé ce qui se passait. Je lui ai expliqué, il a été très gentil et m’a accompagné jusqu’à mon quai. J’ai déjà dit et je répète que Dieu ne m’a jamais abandonnée, ni en France ni ailleurs. Et j’ai continué ma vie de tous les jours.

Quand je suis arrivée à Paris chez ma nièce, le vingt mai précisément, elle a insisté pour que je vienne habiter chez elle, ce dont je la remercie beaucoup. C’était son anniversaire le lendemain et moi j’avais quarante cinq ans deux jours après. Elle m’a préparé un gâteau mais j’ai avalé plus de larmes que de gâteau. Mais j’au dû tout supporter puisque j’étais loin de mon pays.

J’ai commencé alors à travailler – du ménage – c’était le travail de tout le monde.

Je ne suis pas restée longtemps dans cette place car mon neveu Edouard m’a trouvé un autre travail où je gagnais plus. J’ai accepté immédiatement, bien sûr. Cest pour gagner de l’argent que j’’étais venue en France. Je suis restée quelque temps chez ce patron. Un jour, un homme s’est blessé au pied et on l’a emmené à l’hôpital. Mon patron m’a demandé de le remplacer et je l’ai fait. C’était un travail de nuit. Je travaillais donc de minuit à cinq heures du matin mais je travaillais déjà de neuf heures du matin à onze heures du soir ailleurs et de là je partais pour l’autre, de minuit à cinq heures. Comme c’était un travail d’homme, mon patron me demandait tous les jours si ça allait. Mais qu’est-ce que je pouvais répondre ? Je répondais que ça allait ! Je ne savais rien dire d’autre. Il pensait que c’était impossible qu’une femme fasse ce travail sans se plaindre parce que pour les français en ce temps-là c’était impensable qu’une femme fasse le travail d’un homme. Aujourd’hui je ne sais pas. A cette époque, je travaillais jour et nuit. Je n’avais que trois heures pour manger et pour dormir. Mais qu’est-ce que je pouvais faire ? Je devais travailler, j’étais venue en France pour ça : pour gagner ma vie. Mais à ce moment-là j’étais très contente parce je voyais mon argent qui augmentait comme je le voulais, c’est pour ça que j’avais laissé mon fils au Portugal.

[…]

Maria Vitorino Pilré

[…]

Quando cheguei a Paris fui para casa da minha sobrinha Maria Gertrudes. Mas a minha sobrinha Maria só foi comigo arranjar trabalho quase um mês depois. Mas assim que ela foi ao escritório deram-me logo trabalho no dia seguinte. Comecei a trabalhar mas eu não sabia falar o francês – é claro. Mas tinha uma coisa muito boa – sabia ler – e isso já me defendia qualquer coisa. Como não tinha dinheiro, a minha sobrinha dava-me um bilhete de metro para lá e outro para casa. Um dia eu enganei-me e o que me valeu foi a senhora que estava a picar o bilhete que me mandou esperar e gritou para a colega que estava do outro lado para me deixar passar. Eu lá passei porque naquela altura não havia maquinas eram as pessoas que estavam a picar os bilhetes. Eu ainda estava a trabalhar para o mesmo patrão quando tornei-me a enganar. Não vi bem os letreiros. Estava toda atrapalhada mas como Deus nunca me tem faltado, fui novamente socorrida por um português que estava no mesmo cais e me perguntou o que se passava. Eu expliquei, ele foi muito bondoso e levou-me ao cais aonde eu tinha que ir. Já disse e repito Deus nunca me tem abandonado nem em França nem em qualquer lado. E então lá segui a minha rotina de todos os dias.

Mas quando eu cheguei a Paris justamente no dia vinte de Maio a casa da minha sobrinha Maria ela quis logo que eu fosse para casa dela o que eu agradeci bastante. Ela fez anos no dia seguinte à minha chegada e eu fiz quarenta e cinco anos dois dias depois. Ela ainda me fez um bolo mas para mim era mais as lágrimas que o comer que comia. Mas tudo tive que suportar uma vez que já estava longe.

Então comecei a trabalhar para um patrão a fazer limpeza que era o trabalho de toda a gente -é claro. Neste patrão estive pouco tempo porque o meu sobrinho Eduardo arranjou-me outro patrão para ganhar mais. E é claro que eu aproveitei logo. Foi para ganhar dinheiro que tinha ido para França. Neste patrão trabalhei algum tempo. Houve um dia que um homem cortou um pé e foi para o hospital. O meu patrão pediu para eu ir fazer o trabalho no lugar dele e eu fui. Era um serviço de noite. Eu fui da meia noite até ás cinco da manhã, mas eu já fazia um das nove horas até ás onze da noite também e dai partia para o outro da meia noite até as cinco da manhã. Como era um trabalho de homem o meu patrão todos dias me esperava para saber se eu estava bem. Mas o que eu podia dizer? Que estava bem ! Eu não sabia dizer mais nada. Ele achava que era impossível uma mulher fazer este trabalho sem se queixar porque para os franceses naquele tempo era muito difícil as mulheres fazerem o trabalho dos homens. Hoje não sei como é. Nesta altura eu trabalhei de noite e de dia. Apenas tinha três horas para fazer o comer e dormir porque tinha que ir para outro trabalho. Mas o que eu podia fazer? Tinha que trabalhar foi para isso que eu para lá fui : para ganhar a vida. Mas nesta altura já andava muito contente porque já via o dinheiro a chegar ao que eu queria, por isso é que eu tinha deixado o meu filhinho em Portugal.

[…]

Maria Vitorino Pilré

Je suis concierge, tu es concierge, il est concierge…. – Maria Vitorino Pilré Eu sou porteira, tu és porteira, ele é porteiro… – Maria Vitorino Pilré

J’étais concierge depuis cinq ans quand j’ai rencontré quelqu’un de mon village qui cherchait une place de concierge pour sa femme.

J’ai fait ce que j’ai pu pour lui. Je l’ai accompagné partout où il fallait. J’ai fait en sorte qu’il vienne s’installer à Paris car il habitait un petit village où il n’y avait pas de travail pour les femmes. Et c’est ce qu’il a fait. Il s’est installé à Paris et il a gardé cette place très longtemps.

Plus tard, quelqu’un lui a trouvé une autre loge et il a, bien évidemment, pris la place car, comme il avait eu un accident, il ne pouvait pas travailler ; sa femme a donc gardé une loge et lui, l’autre. Nous avons continué à nous voir car j’habitais à côté de la première.

Mais lorsque les choses se sont arrangées pour lui, évidemment, comme chacun de nous, il a voulu rentrer au Portugal et il m’a demandé si j’étais intéressée par la place de concierge qu’il occupait Avenue Félix Faure. Bien sûr, j’ai tout de suite dit oui. Ça tombait très bien pour moi. Sauf que j’avais été hospitalisée huit jours et que je venais de sortir de l’hôpital quand il m’a appelée mais j’y suis quand même allée.

Je me suis donc présentée à 8h30 comme convenu et je l’ai attendu jusqu’à midi. Comme il ne venait pas, je suis allée à sa recherche. Il a eu le culot de me dire qu’il n’avait pas voulu me présenter au gérant avant de me parler car il voulait savoir si j’étais prête à lui donner 1000 francs en échange de sa place. Je lui ai tout de suite répondu que ce n’était pas la peine de me faire attendre dans le froid à cause de l’argent car il me connaissait. S’il voulait de l’argent, je lui en donnerais.

Et c’est ce qui s’est passé, je le lui ai donné son argent. Sauf qu’il n’a pas été correct avec moi. On s’était mis d’accord : je lui donnais son argent et il me laissait quelques meubles qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas emporter. Il devait aussi me laisser la chambre en l’état, avec le tapis et le papier peint. Mais, lorsque j’ai emménagé, tout avait été saccagé dans la chambre et les meubles d’en bas n’étaient plus là. Il n’a pas tenu sa promesse mais il a gardé mon argent. J’étais très en colère mais, grâce à Dieu, j’ai supporté tout ça et je suis restée dans cette place jusqu’à mon retour au Portugal car j’ai toujours aimé rendre service.

(…)

Maria Vitorino Pilré

[…]

Quando eu já estava há cinco anos a ser porteira apareceu-me uma pessoa da minha terra que ia ver uma casa de porteira também para a sua mulher e eu ajudei o que pude. Andei com ele e dei as voltas que foram precisas. E fiz aquilo que pude para que ele viesse para Paris porque aonde ele estava era um terra pequena e não havia trabalho para as mulheres poderem ajudar os maridos.

E assim foi. Ele veio para Paris e permaneceu nesta casa muito tempo.

Mais tarde arranjaram-lhe outra loja e é claro que ele aproveitou como ele não podia trabalhar porque tinha tido um acidente, pôs a mulher numa casa e ele ficou na outra. Nós continuámos a conviver na mesma porque eu vivia perto da primeira loja. Mas quando ele arranjou a sua vida como era normal quis vir para Portugal como todos nós e pensou perguntar-me se eu estava interessada em ir para a outra casa aonde ele estava na Avenue Félix Faure. É claro que eu disse logo que sim. Para mim era formidável. Só que eu tinha estado no Hospital oito dias e tinha saído no dia que ele me telefonou, mas não faltei.

Lá estive ás oito e meia da manhã, como ele me mandou, até ao meio dia. Como ele não me apareceu, fui eu à procura dele. Mas ele teve o descaramento de me dizer que não tinha querido aparecer porque não me queria levar ao gerente antes de falar comigo para saber se eu lhe dava mil francos para eu poder entrar para lá. Logo lhe respondi que não valia a pena fazer-me estar ao frio à espera dele por causa do dinheiro porque ele sabia quem eu era, se ele queria o dinheiro eu dava-lho.

E assim foi. Dei-lhe o dinheiro que me pediu. Só que ele não foi sério para mim. Eu dava-lhe o dinheiro e ele deixava na casa algumas peças da mobília que ele não podia levar nem queria. Também me deixava o quarto com o tapete e o papel. Só que quando eu cheguei encontrei tudo destruído no quarto, e as peças cá em baixo não estavam. Ele tinha faltado ao que me prometeu mas levou o dinheiro. Eu fiquei furiosa mas com a ajuda de Deus tudo suportei e continuei na casa até me vir embora porque eu era muito amiga de ajudar toda a gente.

[…]

Maria Vitorino Pilré